Sudah hampir setahun saya menulis fiksi. Dan, dalam kurun waktu tersebut, total ada 4 novel serta puluhan cerpen yang tercipta. Jumlah tersebut gak bisa dikatakan banyak dan gak bisa dikatakan sedikit juga (saya pasti tersinggung). Jadi, saya rasa itu ada di antaranya, sedang-sedang lah.

Dan, dari pengalaman setahun menjadi penulis pemula itu, saya ingin sedikit berbagi mengenai beberapa hal yang dulunya saya kira mudah ternyata sulit, dan yang saya kira sulit ternyata mudah.

Apa yang sulit dan apa yang mudah?

Lalu, muncul pertanyaan tersebut. Apa yang sulit dan mudah? Ada banyak sekali sebetulnya hal-hal yang berseberangan dalam lingkup menulis. Karena pada dasarnya menulis itu sama halnya dengan hobi lain. Saya suka main gitar, menulis lagu, dan dulu breakdance. Saya rasa untuk menjelaskan kenapa menulis itu sama dengan hobi lainnya mungkin lebih mudah untuk mengambil contoh bermain gitar (karena hobi paling umum).

Dalam bermain gitar, kita mengenal istilah chord, kunci gitar, petikan, genjrengan, betotan atau apalah itu. Untuk bisa memainkan sebuah lagu dibutuhkan keterampilan seperti mengingat progresi chord dan melakukan genjrengan dengan tepat. Dan, bila ingin menampilkan sebuah lagu, kita harus bisa melakukan semua itu di luar kepala.

Jadi, selain terampil memetik dan mengingat kunci, kita pun harus sanggup memainkan sebuah lagu berulang kali. Dengan begitu, permainan akan terasa alami ketika berada di panggung.

Menulis, sama halnya dengan bermain gitar. Dibutuhkan beberapa keterampilan di dalamnya, seperti sintaksis, subteks, konflik, dialog dan masih banyak lagi. Hanya saja di sini lah letak perbedaannya.

Dalam menulis secara general, dibutuhkan dua hal besar, yaitu penulisan draft pertama dan revisi. Dua hal ini bila digambarkan dalam lingkup bermain gitar. Draft pertama mungkin bisa disamakan dengan latihan sebuah lagu untuk pertama kalinya. Dan, revisi diibaratkan berlatih berulang kali hingga lancar.

Sebelum mulai menulis, saya pribadi memiliki pikiran bahwa dalam kepenulisan novel–dalam hal ini draft pertama dan revisi—sama seperti bermain gitar tadi.

Penulisan draft pertama itu saya kira sulit karena harus meraba ke mana arahnya. Revisi justru saya kira mudah, karena setidaknya kita sudah sedikit hafal dan hanya sedikit ngotak-atik lagi.

Pada kenyataannya, dua hal itu betul-betul berkebalikan. Draft pertama justru terasa lebih mengalir dan revisi terasa sulit, seperti naik tangga sambil menarik beton. Kenapa bisa begitu?

Draft pertama (spontanitas pikiran)

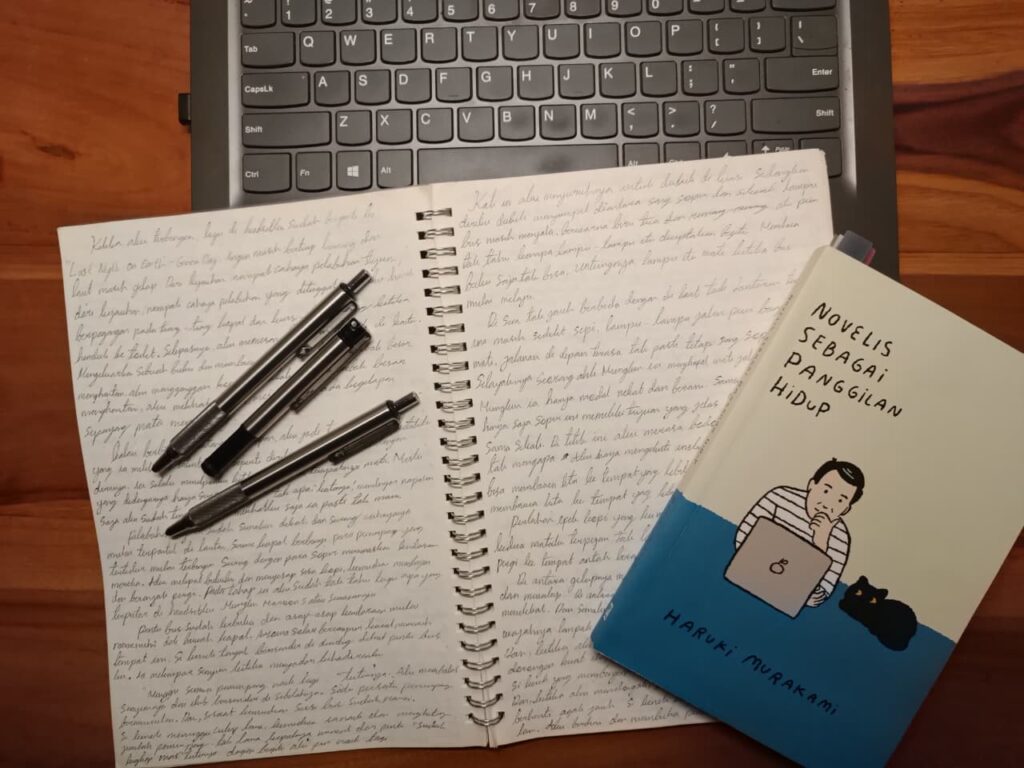

Haruki Murakami dalam bukunya yang berjudul Novelis Sebagai Panggilan Hidup, menekankan pentingnya keteraturan. Ia menulis sepuluh halaman setiap hari dengan konsisten. Ia bukan penulis yang mengandalkan outline, lebih memilih insting dan kejutan dalam cerita. Karena baginya menulis itu kurang seru bila sebagai penulis, kita sendiri tahu apa ending dari sebuah novel.

Saya pun berpikir demikian. Bagi saya, penulisan draft pertama adalah full spontanitas pikiran. Membiarkan apa saja yang ada di kepala mengalir, gak perlu ada yang ditahan. Sehingga tak jarang ketika menulis, pikiran saya jauh ke depan dan gerakan tangan saya gak bisa mengikuti (terutama bila menulis manual dengan pulpen).

Saya pun mengikuti bagaimana pola dan ritme menulis Murakami, konsisten dan kalem. Sehingga dalam sehari saya menulis dalam porsi tertentu dan membatasi jumlah kata. 1500 kata adalah angka kalem saya. Kadang ada hari di mana saya malas menulis dan ada hari di mana mood saya bergejolak, tetapi saya tetap berpegang pada 1500 kata itu.

Yang terjadi adalah, tulisan yang tertuang di dalamnya menjadi sedikit berantakan dan terkesan dipaksakan. Kenapa bisa begitu? Karena saya mengacu pada target harian. Bekerja seperti buruh yang diawasi (dalam hal ini yang mengawasi adalah idealisme saya sendiri).

Memang dalam penulisan draft pertama lancar sekali, sampai-sampai saya sempat takabur, mengatakan diri saya mungkin memang berbakat dalam hal ini. Tapi menulis bukan hanya tentang draft pertama dan spontanitas berpikir.

Hal terpenting dalam menulis adalah, memastikan pembaca mengerti apa yang disampaikan. Selalu tertarik membolak-balikkan halaman sampai halaman terakhir. Lalu mencari-cari lagi karya penulis yang sama.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan revisi keras. Apalagi saya menulis tanpa tahu apa yang akan terjadi. Tak jarang di halaman sekian nama Si A berubah jadi Si B dan Si C ternyata adalah ayah Si A tanpa ada foreshadowing di awal. Hal-hal tersebut diselesaikan dalam revisi.

Itu sebabnya saya mengatakan revisi adalah yang tersulit, karena tulisan final saya gak menarik publisher dan itu hanya disebabkan oleh satu hal, yaitu gak bisa dimengerti dan kurang matang.

Revisi (menangkap intisari cerita)

Apa yang saya sebut sebagai ‘spontanitas pikiran’ dalam menulis itu membuat revisi menjadi berat. Kenapa? Dengan menulis spontan saya gak memikirkan secara matang apa yang tertulis di kertas atau layar komputer. Yang terjadi adalah, bolong sana sini dan banyak hal yang bertentangan satu sama lain.

Gak jarang, di satu bab alasan tokoh A melakukan sesuatu adalah ‘ini’. Tapi di bab selanjutnya—setelah saya mengeksplore lebih jauh—alasan itu berubah jadi ‘itu’. Hal ini juga menyebabkan draft pertama menjadi bertele-tele dan gak logis.

Ketidaklogisan mengakibatkan inti cerita berubah sepanjang waktu (tidak bisa dikatakan berubah sih sebenarnya, mungkin melenceng sedikit). Oleh karenanya, bagi saya pribadi, revisi adalah kegiatan menangkap intisari dari sebuah cerita.

Hal pertama yang saya lakukan adalah, membaca keseluruhan draft pertama dan memberi catatan di setiap babnya. Mencatat hal-hal tersebut penting untuk menangkap garis besar cerita. Kegiatan ini disebut reverse outlining (membuat outline di akhir bukan di awal). Karena spontanitas tadi, outlining jadi dilakukan belakangan.

Di sini barulah saya mendapatkan intisari cerita. Tak jarang saya berkata “Oh ternyata Si A ini begini, karena ini sebetulnya, bukan karena itu!” atau “Orang tolol mana sih yang menulis manuskrip gila ini!?” hal ini betul-betul menguras tenaga.

Maka dari itu, saya pun membatasi jumlah halaman yang bisa saya baca dan analisis dalam sehari. Karena kalau nggak, akan muncul keraguan dalam diri saya, bahwa, saya bukan penulis yang jago. Saya hanya seonggok sampah yang lupa untuk dibuang, sehingga membusuk di kemudian hari.

Makanya saya merasa revisi jauh lebih sulit. Menuangkan ide dalam kertas adalah hal lain. Mematangkan ide tersebut menjadi sebuah novel yang layak baca adalah hal lain lagi. Dua hal ini saling berkaitan dan gak akan bisa terpisahkan.

Dan, artikel ini pun akan saya revisi juga nantinya. Dibaca berkali-kali dulu sebelum di-upload. Mungkin, kalimat ini akan hilang atau tetap di sini, entahlah.

Kenapa saya tetap menulis?

Sudah hampir setahun saya menulis, sudah 4 novel dan puluhan cerpen yang tercipta. Tapi, di antara semua itu, belum ada yang betul-betul ter-publish. Setiap kali saya mencoba berhenti, ide-ide absurd terus bermunculan, memaksa saya mengambil selembar kertas dan sebilah pulpen Zebra F-701.

“Kenapa saya tetap menulis?” adalah pertanyaan tersulit untuk saya. Mungkin, karena saya gak bisa menahan hasrat itu.